——写在内蒙古师范大学“民族学”博士点获批之际

文/图边建平

2018年3月27日,国务院学位委员会公布了《关于下达2017年审核增列的博士、硕士学位授权点名单的通知》(学位[2018]9号),正式批准我校民族学、中国语言文学和地理学为博士学位授权一级学科,从此我校已经有了5个一级学科博士点,为学校的学科发展史上提交了骄人的成绩单。

“民族教育的摇篮”

内蒙古师范大学创建于1952年,是新中国成立后党和国家在边疆少数民族地区最早建立的高等学校之一,自治区重点大学,是具有鲜明教师教育和民族教育特色的综合性师范大学。是培养基础教育、民族教育师资和蒙汉兼通少数民族复合型人才的重要基地,是自治区中学教师培养中心、中小学教师继续教育中心、基础教育与民族教育改革发展研究中心,被誉为"民族教育的摇篮"。

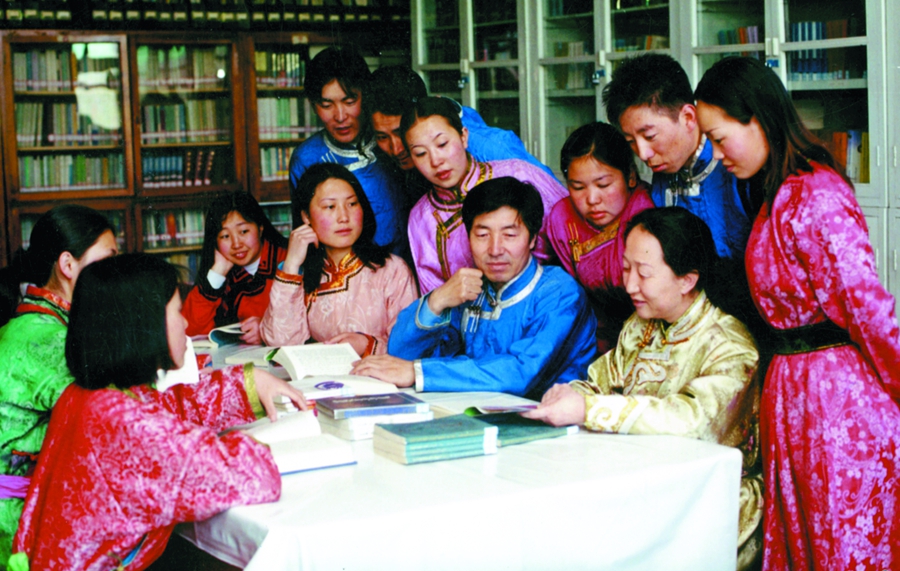

资料图片

数据显示:从建校之初只有一个蒙古语授课班,如今,内蒙古师范大学蒙古语授课专业已有33个,占全部专业的1/3以上;教师中,蒙古语授课教师也超过1/3,而在全校在籍的本专科学生中,蒙语授课学生占比超过40%。目前,我校能够培养蒙古语授课的本科生、硕士研究生和博士研究生。所以,学界有人说,内蒙古师范大学是一所不带“民族”二字的“民族”大学。

内蒙古师范大学2006年获批民族学一级学科硕士授权点, 同年开始招收人类学专业硕士研究生。目前,民族学招收目录内5个民族学二级学科,自主增设了民族旅游二级学科硕士点。其中,中国北方民族民俗文化研究、中国北方民族史、北方民族艺术、蒙古族等少数民族传统经济及畜牧业经济、非物质文化遗产保护、民族理论与政策等研究领域特色明显,其科研实力在国内外有较大的影响力。随着民族学一级硕士点的获批,民族学学科获得了新的发展,2007年民族学获批自治区高校人文社会重点研究基地、2013年民族学创新团队入选自治区创新团队、2015年3月我校成立了“内蒙古师范大学民族学人类学高等研究院”、2018年获批博士一级学科授权点。

民族学一级学科博士点的获批,必将带动民族教育、民族体育、民族生态、民族政治等诸多相关学科,形成民族学为核心的学科群,为我校“双一流”建设注入新引擎。

民族学一级学科博士点的获批,必将带动民族教育、民族体育、民族生态、民族政治等诸多相关学科,形成民族学为核心的学科群,为我校“双一流”建设注入新引擎。

协同创新支撑学科发展

我校民族学学科获批一级学科博士点是校内外协同创新发展的结果。内蒙古师范大学拥有教育部蒙古民俗系列课程教学团队、自治区内蒙古民俗文化研究基地、民族学创新团队和民族经济系列课程教学团队。这些研究平台和团队在学校统一领导下,以协同创新的方式推进了学科协调发展。首先,学校领导顶层设计,统一规划民族学学科发展。从凝练研究方向,确定研究方向负责人,注重高级别项目,重视高质量成果,积极申报省部级奖项,强调社会服务能力等方面,全面提升了民族学学科发展水平。其次,注重学校与国内高水平学术机构的协同创新发展。学校以协调创新方式,与中国社会科学院民族学与人类学研究所合作,成立了“内蒙古师范大学民族学人类学高等研究院”、与中国社会科学院世界宗教研究所合作,成立了“内蒙古师范大学佛学文化研究院”,与中国社会科学院少数民族文学研究所合作,成立了“内蒙古师范大学非物质文化研究院”,同时与复旦大学民族学研究中心、西南大学民族理论与政策评估研究中心,建立了学术合作关系。这些国家一流学术机构一流学者的指点下,联合国内外相关专家学者共同组建研究团队,策划了“蒙古文《大藏经》文化价值体系研究”等一批国家社会科学重大项目,出版了“中国民族教育发展报告-内蒙古卷”等具有高端智库意义的图书,提升了民族学学科的社会地位。再次,与蒙古国科学院、日本滋贺县立大学签署了合作备忘录,共同围绕“一带一路”建设,设立国际合作项目,共同开展研究并取得了良好阶段性成果,加快了彼此之间的人文交流,在构建人类命运共同体方面,发挥了民族学学科的特殊优势,促进了“一带一路”相关国家之间的“民心相通”进程。

资料图

“民族学”研究之魂

内蒙古师范大学建校66年来,民族学研究领域涌现出了巴雅尔、李迪、哈丹碧扎拉桑等一大批知名专家学者,带动了我校民族学学科的发展。师大一代一代学人承前启后,继往开来,使我校民族学学科进入了新的发展阶段。一是形成了稳定的学术团队。民族学人类学学科专人教师为 40余名, 其中教授30 名、副教授 13名、讲师3名, 具有博士学位者 41名,是一支年龄与知识结构合理、职称与学历层次高, 形成了能够团结协作的具有较强实力的学术梯队。二是搭建了较高水准的科研平台。拥有自治区级研究基地3个、自治区级重点学科3个。三是承担了多项科研项目。承担国家社会科学基金和自然科学基金项目30余项、自治区哲学社会科学规划项目20余项以及横向课题多项。四是收集了丰富的文献资料。拥有电子和纸质版的图书材料8万册以外,收集整理了文献档案500余册,为今后的研究积累了资料基础。五是出版了高水平的学术专著。如丁晓杰的《日本的畜产扩展政策研究》(商务印书馆)、乌日陶克套胡等的《内蒙古自治区牧区经济发展史研究》(人民出版社)及2017年由内蒙古师范大学主持编写,国内第一部由汉、蒙、英文出版民族教育蓝皮书《中国民族教育发展报告-(内蒙古卷)》等几部高水平著作出版。自治区主席布小林认为《中国民族教育发展报告-(内蒙古卷)》一书开创了编撰我国民族地区教育事业发展报告的先河,具有重要的指导与借鉴意义,为自治区70年光辉历程的全景展示增添了一份亮丽的色彩之余,更是体现了习近平总书记在内蒙古视察时阐释“守望相助”中“守好内蒙古少数民族美好的精神家园”。

资料图

民族学学科发展必定有新气象新作为

随着国家“一带一路”倡议的提出和“中蒙俄经济走廊”建设的推进,内蒙古作为国家向北开放的重要桥头堡将迎来新的发展机遇,也对民族学学科发展提供了新的机遇,民族学学科必将在“一带一路”建设中发挥着“民心相通”的特殊作用。在国内,尤其是内蒙古自治区而言,民族学学科具有独特的现实意义。习近平总书记在十三届全国人大一次会议内蒙古自治区代表团的重要讲话中指出:“内蒙古是我国最早成立民族自治区、党的民族区域自治制度最早付诸实施的地方,地处祖国北疆,战略地位十分重要。内蒙古改革发展稳定工作做好了,在全国、在国际上都有积极意义”。所以,民族学学科发展对民族区域自治制度建设、维护祖国本部边疆稳定、建设祖国北部亮丽风景线和守好少数民族精神家园等诸多方面具有重要的现实和长远意义。习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下,我校民族学学科进入新时代,民族学学科发展要有新气象更要有新作为,为学校学科发展增添新光彩。

在内蒙古师范大学校徽的正中央,有着形似一把钥匙的图形,是蒙古文 “教师”的描绘体。蒙古文字代表蒙古族传统文化元素,体现内蒙古区域特色概念。蒙古文字“教师”主要体现学校的师范特色。整体的“钥匙”图形寓意“教师是开启人类智慧的钥匙”,或曰“教师用一把金钥匙开启教育的未来”……意同此理,未来,内蒙古师范大学将用这把金钥匙助力新时代民族教育之梦。

校徽

资料图